Che il vertice europeo di fine giugno non potesse portare a miracolosi cambi di rotta era chiaro a tutti, a cominciare dal governo italiano che non si è abbandonato a facili proclami della vigilia. Se guardiamo alle conclusioni non possiamo non prendere atto che di risultati concreti non ve ne sono stati. Anzi, se limitassimo la nostra analisi solo ai fatti di casa nostra, c’è da segnalare la sgradita sorpresa di un Consiglio europeo che pretende dal nostro paese un anticipo del pareggio di bilancio al 2015, un anno prima di quanto invece aveva stabilito il nostro governo ad aprile, ma comunque un anno dopo rispetto a quanto fissato inizialmente dal governo Letta.

Ci sono però due pericoli che spuntano all’orizzonte e che andrebbero disinnescati prima che diventi troppo tardi. Il primo è il ritorno alla dottrina del vincolo esterno sotto altre forme. Matteo Renzi era stato abilissimo nei mesi precedenti le elezioni europee a sganciare l’ambizioso processo riformatore italiano avviato dal suo governo dalle questioni europee. Con questa mossa il presidente del Consiglio era riuscito innanzitutto a togliere argomenti al populismo antieuropeista che tanta fortuna aveva avuto negli ultimi anni, lucrando sullo scontento creato dalle riforme interne. Ma era riuscito anche a compiere una inversione di 180 gradi rispetto al “riformismo di contrabbando” che aveva caratterizzato larga parte delle precedenti esperienze di governo di centrosinistra negli anni della Seconda Repubblica. Lo scambio politico fra riforme strutturali e maggiori margini di flessibilità sui vincoli di finanza pubblica che sembra emergere dalle conclusioni del vertice europeo della settimana scorsa rischia di riportare le lancette dell’orologio del dibattito pubblico ai tempi della retorica sui “compiti a casa” e delle riforme perché “ce lo chiede l’Europa”.

Il secondo pericolo – strettamente connesso al primo – è che fra Roma e Bruxelles non ci sia grande sintonia sull’agenda di riforme da portare a termine per ottenere lo sconto sui parametri del patto di stabilità. Se gli esponenti del governo italiano e del Partito democratico hanno subito rilanciato le riforme istituzionali, della pubblica amministrazione e della giustizia (per non parlare del rinnovato ruolo dello stato nelle politiche industriali), le raccomandazioni delle autorità comunitarie continuano a presentare ostinatamente lo stesso ricettario dell’ultimo ventennio: ulteriori massicce dosi di flessibilità nel mercato del lavoro, deregolamentazione dei mercati, arretramento del controllo pubblico nei settori economici. Il rischio che questo cortocircuito fra Italia e Ue e la contemporanea necessità del nostro paese di ottenere un allentamento dei vincoli di finanza pubblica per implementare le «riforme dei mille giorni», spinga il governo a rimettere in agenda temi che ne erano usciti non solo perché inutili allo scopo di rilanciare dell’economia nazionale, ma perché dannosi all’interesse generale.

Per mettersi al riparo da questi due pericoli la strada maestra resta quella imboccata durante la campagna elettorale. Il semestre di presidenza italiano dell’Ue offre un palcoscenico importante per portare avanti un approccio diverso nelle politiche europee. Innanzi tutto bisognerebbe evitare di farsi troppe illusioni su un improvviso balzo in avanti che scavalchi il metodo intergovernativo e ci consenta un approccio più federale. Non è realistico, considerati i rapporti di forza in campo. E probabilmente non è nemmeno quello che in questo momento vogliono la stragrande maggioranza degli elettori europei, inclusi quelli di centrosinistra. Però possiamo cercare di liberare le discussioni europee dallo schermo pseudo-tecnocratico delle regole fisse e automatiche che non solo non hanno evitato la crisi, ma che non hanno nemmeno aiutato a uscirne. Non si tratterebbe di cestinare i principi fondamentali sulla politica fiscale che stanno scritti nei Trattati (sostenibilità delle finanze pubbliche, astenersi dal creare deficit eccessivi, ricondurre il livello di indebitamento a livelli accettabili…), ma di farne indicatori che servano da guida a decisioni fiscali esplicitamente negoziate e concordate nelle contingenze macroeconomiche e nell’interesse generale dell’Unione europea.

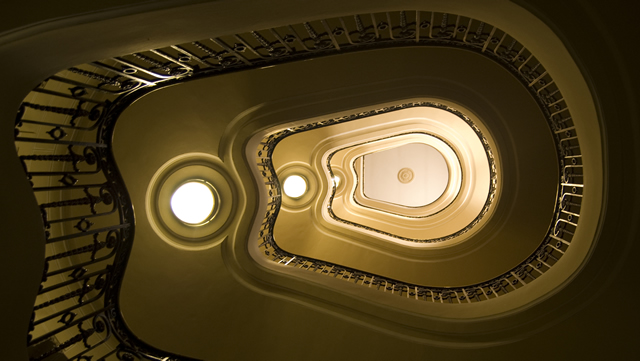

Il labirinto di parametri e regole in cui ci siamo infilati negli ultimi vent’anni non ha niente di tecnico: sono la fotografia di rapporti di forza fra paesi in un certo istante di tempo. Se i paesi forti – in primis la Germania – vogliono esercitare un ruolo egemone nelle scelte di politica fiscale di Eurolandia, lo facciano alla luce del sole, negoziando con gli altri paesi all’interno dell’EcoFin, senza farsi scudo con regole fissate venti anni fa, per un mondo che non esiste più. Ciò renderebbe più trasparente tutto il processo decisionale e ci libererebbe dall’equivoco del (presunto) dominio tecnocratico, che è soltanto carburante per le varie forme di populismo e nazionalismo esplose alle ultime elezioni europee.

Un approccio di questo tipo non è né illusorio né fantasioso. Se guardiamo agli ultimi tre-quattro anni, l’unica istituzione europea che sembra aver funzionato a dovere, dimostrandosi all’altezza della crisi, è stata la Banca centrale europea. E la Bce, al netto della retorica sulla sua natura “tecnica”, funziona esattamente in questo modo: ha uno statuto e delle linee guida generali più o meno condivisibili, ma al suo interno agisce in completa autonomia, mediante decisioni negoziate tra le varie componenti. Non è un caso che qualche volta, nel board di Francoforte, pure la potente Germania ne esca sconfitta. Nonostante i ripetuti dinieghi di Draghi, in quel consesso pieno di banchieri centrali si fa politica. Contribuire a riportarla anche a Bruxelles sarebbe davvero la cosa più importante che il Partito democratico e il governo italiano potrebbero fare per restituire lustro e dignità a questa Europa così acciaccata e per non affossare sul nascere il processo di riforme avviato in casa.