Cara Left Wing,

da qualche giorno penso spesso a Chernobyl, alla zona di alienazione che ho visto con i miei occhi un po’ meno di tre anni fa. Successe quel che successe, e li fecero andar via tutti. Qualcuno fece resistenza, qualcuno si ingegnò per tornare a dispetto di tutti i divieti e lo fece con tanta tigna che alla fine l’esercito messo a guardia dei nuovi confini si arrese e disse beh, se volete ammazzarvi con le vostre mani fate pure ma almeno non contate su di noi per darvi una mano. Molti fecero fatica a darsene una ragione, soprattutto gli anziani dei villaggi evacuati dall’esercito, quelli che erano scampati ai nazisti e all’Armata Rossa e non riuscivano a comprendere dove stava e come era fatto il nemico che li trascinava fuori dalle loro case: in guerra è tutto più semplice, dicevano, ci sono i carri armati e i fucili e gli eserciti, ma qui cosa c’è che ci obbliga ad andarcene? Si guardavano intorno e non capivano. Se non altro, però, potevano contare su una qualche forma di comunità: la propria famiglia e gli amici e la gente di quella manciata di case sparse nel bosco che spesso da quelle parti viene chiamata villaggio o paese. Con loro potevano parlare e mangiare un pezzo di pane insieme quando le imperscrutabili decisioni delle autorità non li avevano separati nei cervellotici processi di redistribuzione degli sfollati, potevano lamentarsi della sorte, prendersela col governo e ricordare i bei tempi andati: potevano, in ultima analisi, stare insieme e farsi forza a vicenda. O almeno provarci.

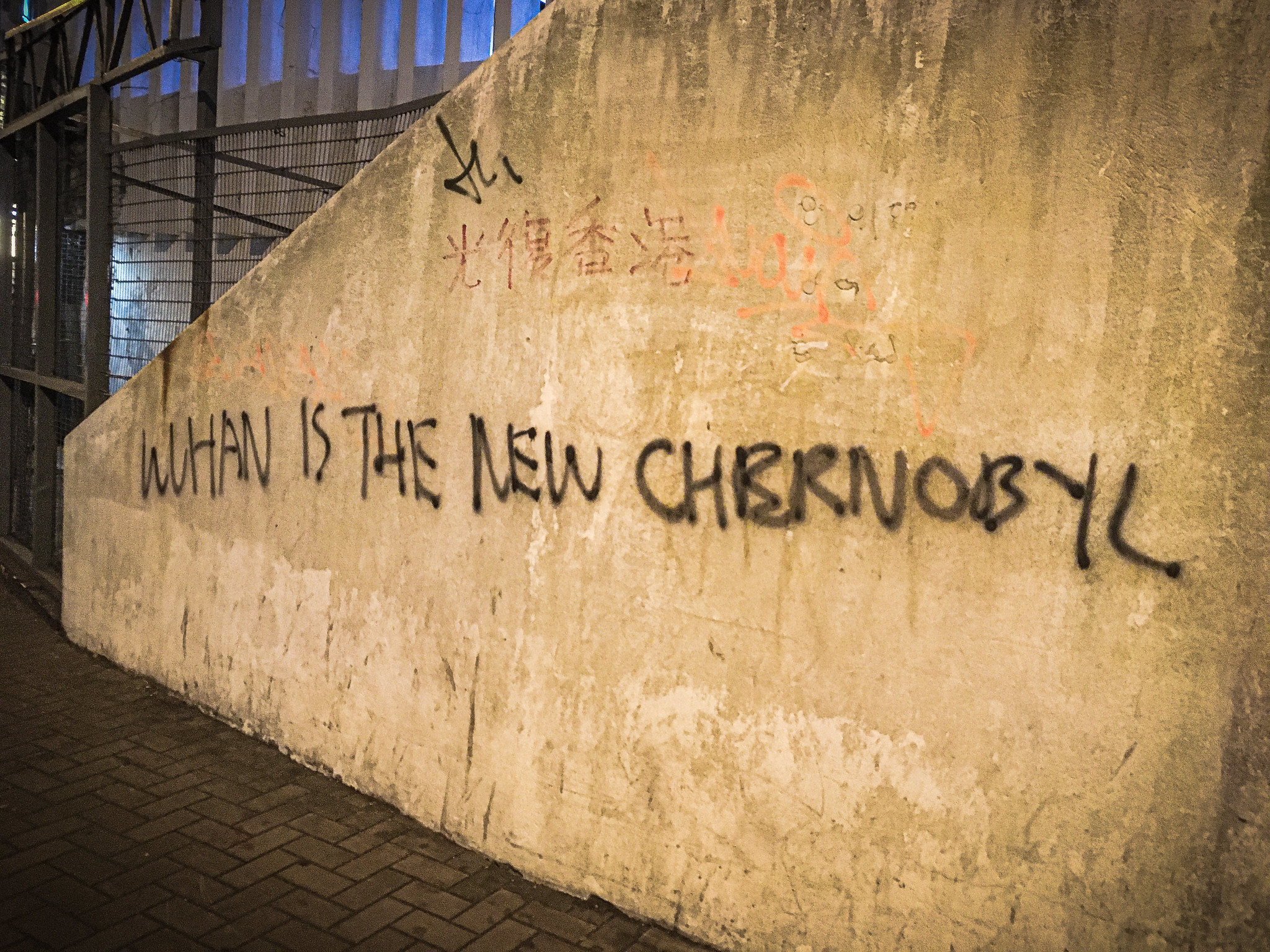

Penso spesso a Chernobyl e a quella gente che si guardava intorno senza riuscire a individuare il nemico perché noi, qui, oggi, più o meno vicini alle zone rosse – che sono delle zone di alienazione al contrario, nelle quali la gente viene tenuta dentro, in alcuni casi anche a forza – non solo sappiamo, per quanto confusamente, qual è e come si chiama l’avversario, ma siamo anche consapevoli di quello che sembra essere l’unico modo di batterlo: che è, in sostanza, non fidarci degli altri, siano questi persino i nostri familiari stretti. Lontani, a un metro, a due, meglio stare a casa, non uscire, non incontrare persone, non parlarci per non rientrare nell’arco di quelle invisibili goccioline di saliva delle quali ci hanno insegnato ad aver paura. Non c’è paragone tra le due situazioni, certo: da una parte c’è una delle più grandi tragedie della storia i cui effetti dureranno per migliaia di anni e dall’altra un blob dai confini ancora incerti. E però nell’affiancamento degli opposti c’è qualcosa che fa pensare alle nostre vite, siano quelle vissute in remoti angoli di Ucraina e Bielorussia o quelle trascorse nelle pianure in eterno movimento della Lombardia e del Veneto, e quel qualcosa è che gli altri – incredibilmente: tutti – sono preziosi, e vanno curati per il solo e semplice fatto di esserci, di esistere.