Anticipiamo l’editoriale che aprirà il nuovo numero di Left Wing, «Città».

Tutto sommato non è passato molto tempo da quando autorevoli pensatori profetizzavano la fine delle città. Grazie alla rivoluzione digitale, con la globalizzazione che accorciava le distanze e connetteva tutti, ci spiegavano, ognuno avrebbe potuto vivere, lavorare, socializzare, senza muoversi dalla sua tenda nel deserto o dal suo sperduto eremo in montagna. E forse non avremmo più nemmeno sentito il bisogno di viaggiare, frequentando quotidianamente, attraverso internet, le persone e i luoghi più lontani, con il semplice ausilio di una webcam e di un microfono.

La storia è andata in un’altra direzione. E non solo perché un cittadino romano e un aborigeno australiano, su internet, non avevano poi molto da dirsi, come notava già Corrado Guzzanti in un memorabile sketch. L’evoluzione tecnologica ha semmai aumentato la centralità delle città, facendone gli epicentri della competizione economica globale: la sfida tra sistemi urbani si è fatta sempre più dura. Coltivare e attrarre capitale umano, intercettare flussi commerciali e finanziari, garantire una moderna rete di servizi sono divenuti obiettivi strategici di tutte le principali metropoli occidentali. La gerarchia delle città è cambiata. Alcune, a tutto questo, hanno pagato un prezzo altissimo – come la Detroit raccontata dal nostro Sergio Pilu nel numero 2 di Left Wing («Mercato») – altre, invece, ne hanno saputo trarre le risorse per crescere e modernizzarsi. Erano e restano, in ogni caso, il simbolo della società occidentale e delle sue contraddizioni, come ci hanno brutalmente ricordato i nuovi terroristi che dalle Torri gemelle di New York all’aeroporto di Bruxelles, passando per Madrid, Londra, Parigi, Istanbul, per sfidare l’occidente ne hanno colpito le capitali, spargendo sangue nei luoghi della nostra quotidianità.

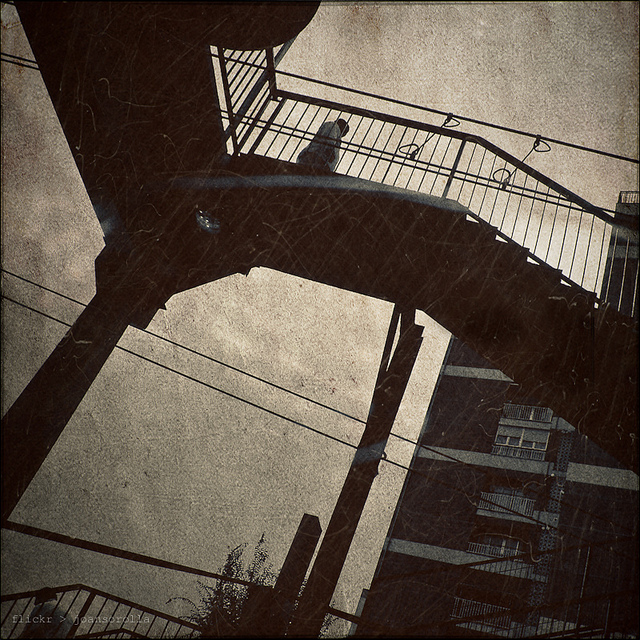

Così ancora una volta la città è diventata il luogo della paura. Nulla di nuovo. Come scrive in questo numero Marco Filoni, la città, sia essa «immaginaria, antica o moderna, ha nella paura un dispositivo del suo funzionamento e della sua realizzazione». Se non fosse che questa volta il nemico non viene da fuori, ce l’abbiamo in cantina, e spaventa per questo molto di più: «È il nemico che non si vede e che alimenta il sospetto, il senso di persecuzione, a essere una minaccia per la città perché rimette in causa le sue strutture e architetture».

È proprio questo che oltre a spaventare ferisce di più la coscienza dell’occidente: i nuovi terroristi non vengono da fuori – nonostante populisti a caccia di facili consensi vorrebbero raccontarla così – ma sono figli delle nostre città, dei suoi nuovi conflitti e delle sue crescenti esclusioni. Perché non è cresciuta la distanza solo tra le città che ce l’hanno fatta e quelle che sono rimaste indietro. Anche all’interno dei centri che si contendono la leadership globale si è squarciato il tessuto della coesione: centri storici tirati a lucido, quartieri bene dedicati al business e al turismo, convivono, sempre meno serenamente, con periferie degradate e veri e propri quartieri ghetto abbandonati a se stessi.

Non è successo per caso: abbiamo raccontato nel numero che abbiamo dedicato al «mercato» le ragioni della crisi, misurando i danni dell’egemonia di un pensiero di destra che tanti guasti ha prodotto anche a sinistra. La scomparsa della parola «eguaglianza» dal nostro vocabolario, la rottura del nesso tra soggettività politica e lavoro, la conseguente auto-esclusione di un numero crescente di persone dai processi di rappresentanza. Nelle città dell’era fordista il rifiuto dell’ingiustizia individuale trovava luoghi in cui aggregarsi, come la fabbrica – dalla quale non a caso ci siamo messi in viaggio col nostro numero zero – e qui trovava, o si costruiva, gli strumenti per una battaglia di emancipazione collettiva, che era anche una scuola di democrazia.

Dopo la lunga stagione dell’egemonia liberista, con partiti, sindacati, associazioni e movimenti ridotti all’ombra di quel che furono, le città sono divenute terreno di coltura ideale per quel mix di esclusione e paura che alimenta populismi e spinte disgregatrici. E che ha finito per offrire nuovi soldati all’esercito del terrore.

Non è un caso se la città nasce intorno ai suoi luoghi pubblici. Paul Zanker cominciava il suo celebre saggio su Pompei spiegando che lo spazio pubblico è sempre stato un palcoscenico che la società si crea secondo le esigenze dell’epoca: «Non importa se siano stati interessi politici, sociali o economici a determinare le decisioni, numerose e tra loro indipendenti, che hanno preceduto le singole realizzazioni: l’immagine urbana che ne risulta offre in ogni caso allo storico l’autorappresentazione autentica di una società. In quanto palcoscenico e spazio della vita quotidiana, infatti, gli edifici pubblici, le piazze, le strade, i monumenti, così come le case e le necropoli con le rispettive decorazioni figurate, sono nel loro insieme un elemento sostanziale dell’autorealizzazione di chi in quello spazio vive. Proprio perché tali immagini urbane vengono a formarsi attraverso un complesso intreccio di singole decisioni, alla cui base sono anche interessi contrastanti, esse ci dicono molto sull’autocoscienza di una società».

Nelle ex borgate romane cresciute negli anni in cui si affermava l’egemonia liberista, per incontrare una piazza bisogna prima incrociare cento strade. Ognuna di quelle piazze è dunque un punto di riferimento per più di diecimila persone. Semplicemente, lo spazio pubblico non serviva più, contava solo la soddisfazione dell’interesse privato. Alle piazze si sostituiva il giardino della villetta unifamiliare, tipico modello abitativo di quei nuovi quartieri spesso abusivi che si moltiplicavano consumando suolo e disperdendo risorse collettive, ma creando rendita individuale.

Le nuove periferie sono figlie di un modello diverso, ma pagano anch’esse il costo dell’accrescersi della diseguaglianza: più povere, con servizi di qualità inferiore, spesso scollegate dai centri produttivi dove si crea lavoro. Nuovi luoghi di emarginazione e solitudine. Non per niente, come ha notato Papa Francesco, la solitudine è la cifra di questa modernità.

D’altra parte, se il mondo di oggi è guasto, è perché la politica ha smesso di fare il suo mestiere, lasciando il campo ad altri poteri. E questo è tanto più vero per quanto riguarda il tema a cui dedichiamo questo numero: quando più ci sarebbe stato bisogno di lei, la politica ha lasciato il dibattito sulla città ai sociologi e agli urbanisti. E forse questo è il segno più grande del suo fallimento, perché la politica nasce nella polis e dalla polis, invece, ha finito per auto-ostracizzarsi. Il risultato è che è rimasta solo l’urbs – la città nella sua forma urbana – ed è scomparsa la civitas, la comunità umana che ne costituisce la ragione e l’anima. In questo senso sì, ahinoi, hanno finito per avere ragione i profeti che ne annunciavano la scomparsa. Ma non sarebbe giusto rassegnarsi a quest’esito, perché nelle nostre città, in quelle periferie dimenticate, ci sono i problemi ma anche i germi della rigenerazione. «Ci sono frammenti di città felici che continuamente prendono forma e svaniscono, nascoste nelle città infelici», come scriveva Italo Calvino nelle Città invisibili. È nelle faglie aperte dai nuovi conflitti che può sprigionarsi una forza, un’energia nuova che ha però bisogno che la politica torni a incanalarla e a disciplinarla. E in fondo è questa la sfida che ci siamo proposti, il filo rosso che ha tenuto insieme la costruzione della piccola città ideale di Left Wing: l’idea che ancora e nonostante tutto sia possibile immaginare una città, una modernità e una politica che non siano solo una somma di angosciate solitudini.